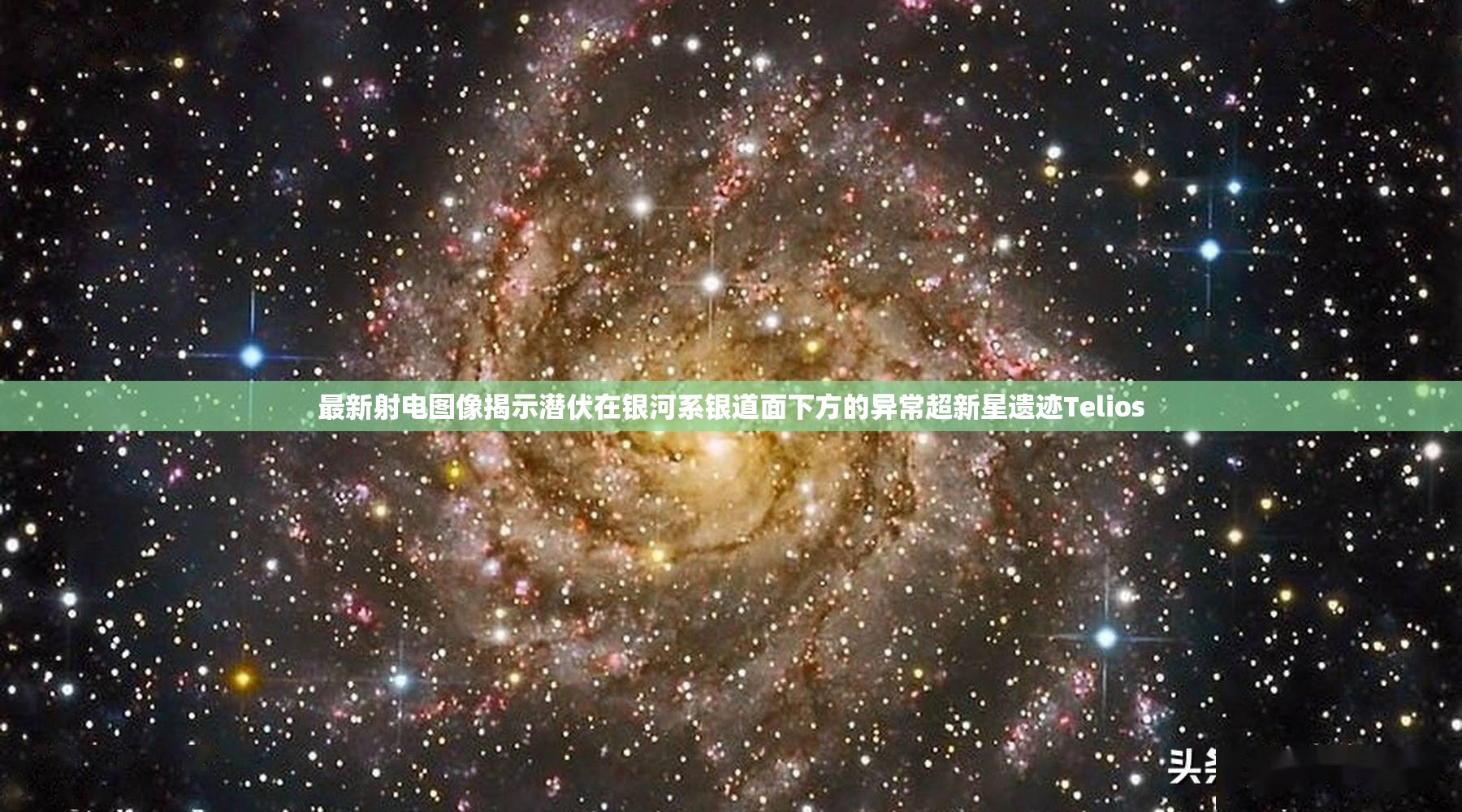

天文学家意外地发现在银河系的边际位置,存在一个接近完美的球形超新星遗迹,这一遗迹的众多特性仍然充满神秘,亟待揭晓。

神秘天体现身

近期,位于西澳大利亚的ASKAP射电望远镜在执行“宇宙演化图”项目观测任务中,成功捕捉到了一个神秘的天体。该天体被命名为“Σ”,源自希腊语“完美”之意。它是一处暗淡且对称的超新星遗迹,隐藏在银河系银道面之下。研究团队于5月7日在预印本平台arXiv上发布了相关论文,预计该成果将很快在《澳大利亚天文学会会刊》上发表。

超新星遗迹主要由恒星爆炸后释放的气体和辐射构成的云团组成。恒星在生命周期的末期经历爆炸,从而产生这些物质。大多数超新星遗迹由于爆炸产生的冲击波向四面八方扩散,呈现出近似球体的形态,然而,像“Σ”这样的几乎完美球形结构却非常少见。

未知因素重重

目前,科学家对“Σ”存在众多未解之谜。其精确位置难以锁定,主要由于它位于银河系银道面下方这一独特位置,这大大提升了测距的复杂性,截至目前,尚无法提供精确的定位信息。此外,其真实尺寸同样存在较大不确定性,研究人员只能根据现有数据估算,认为“Σ”与地球之间的距离介于7170至25100光年,相应的直径在45.6至156.5光年之间,这一范围相当于太阳系大小的数十倍。

然而,其形成原理尚不清晰。具体而言,它如何形成完美的球形以及保持极低的亮度,目前科学家们仍在积极研究。暗淡的光线使得精确测量与地球之间的距离变得困难,同时也增加了确定其真实状态的不确定性。

亮度不同寻常

与其他超新星遗迹相比,“Σ”的亮度异常低,这一特征尤为显著。研究人员据此推断,这或许表明它处于非常年轻或非常古老的状态。鉴于其保持完好无损的形态,而多数遗迹会随着时间流逝而失去原有形状,研究团队倾向于认为它更可能是处于非常年轻的状态。

这尚属推测阶段,有待后续观测数据进一步验证。由于该天体的亮度较低,研究工作面临较大挑战,科学家难以对其进行全面而精确的认识。在众多超新星遗迹中,这种独特的亮度特征使其显得格外不同。

位置独特之谜

“Σ”标志位于银河系的银道面之下,这一位置确实颇为独特。在银河系中,大部分天体都位于银道面所构成的盘状结构内,然而“Σ”却位于其下方。这种不寻常的地理位置使得对其距离的测量变得更为复杂,尽管如此,它无疑仍是银河系的一部分。

银道面下方的位置特征可能表明其形成背景具有独特性。在银道面之外,红巨星的出现并不常见,这种现象可能与“Σ”结构的形成有着某种关联。科学家们期望通过对其特殊位置的深入研究,能够进一步揭示其形成过程中的奥秘。

完美球体之稀

球状超新星遗迹在自然界中极为罕见。到目前为止,此类遗迹仅在银河系的卫星矮星系中有所发现,例如位于小麦哲伦云的N132D、MC SNR J0509-673,以及今年年初在大麦哲伦云新发现的SNR J0624-6948。而像“Σ”这样的几乎完美无瑕的球形遗迹更是屈指可数。

这一研究成果为超新星遗迹的研究领域带来了新的观测对象,对于科学家深入探究这类天体的生成与演变过程具有至关重要的价值。同时,这种独特的形态也引发了天文学界的极大兴趣和关注。

形成机制猜测

研究团队对“Σ”的形成机理提出了自己的推测。这种完美球体的形成可能涉及以下两种途径:一是大质量红巨星发生核心坍缩,进而引发超新星爆炸,其产生的冲击波将物质向外扩散;二是白矮星发生剧烈爆炸,形成Ia型超新星。

研究团队倾向于将“Σ”归类为Ia型超新星遗迹,理由是银河系平面之外的红巨星数量极为罕见;然而,关键的证据——通常位于遗迹核心位置的恒星残骸——尚未被找到。论文指出,尽管Ia型超新星的起源可能性最高,但截至目前,尚无直接证据支持,后续观测需具备更高的灵敏度和分辨率,以进行验证。

各界人士正热议这个神秘的“Σ”型超新星遗迹,对其形成机制展开猜测。大家不妨在评论区提出自己的见解,同时别忘了点赞和转发这篇文章,共同探讨这一天文现象。